Sommersemester 2024

Hauptseminar: Geschichte in Geschichten: Die Kaiserchronik (A.3, M/SG)

Mo 14-16h, GD 03/144

Mit der Kaiserchronik entsteht kurz vor 1150 die älteste deutsche Geschichtsdichtung, die rasch zu einem Leittext und Leitmodell der volkssprachigen Literatur aufsteigt. Die außergewöhnlich erfolgreiche Chronik stellt die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches vom ersten Kaiser Julius Cäsar bis in die zeitgenössische Gegenwart dar. Dies aber geschieht so, dass Kaiser und Reich oft nur das äußere Gerüst für ein kreatives und überraschendes Erzählen von Beispielgeschichten, Fabeln und Legenden bilden: So bringt ein römischer Kaiser eine Kröte zur Welt, nachdem er seine Ärzte gezwungen hat, ihn eine Schwangerschaft erleben zu lassen. Als ein Zauberer einen Stier mit Worten tötet, erweckt der Papst das Tier wieder zum Leben. Die unschuldige Lucretia tötet sich selbst und stellt so ihre Ehre als Ehefrau wieder her. Anders die verfolgte Crescentia, die schlimmste Strafen erduldet und am Ende selbst Recht spricht. Auf diese Weise erzählt die Kaiserchronik, statt von großen Herrschertaten zu berichten, Geschichte in besonderen Geschichten. Es sind dies Geschichten, die nicht nur spannend unterhalten, sondern für sich historische Wahrheit beanspruchen.

Im Seminar werden wir näher fragen, woher die in der Kaiserchronik erzählten Geschichten stammen, wie sie narrativ gestaltet sind und welche Funktionen sie haben. Neben den Themen Herrschaft und Macht, Liebe und Ehe wird es dabei um den Entwurf von Weltgeschichte gehen. Nicht zuletzt könnte es das Ziel sein, die Erzählkunst der Kaiserchronik mit Blick auf die Vermittlung im Deutschunterricht produktiv zu machen. – Ausführliche Hinweise zu Planung, Arbeitsweise und Anforderungen des Kurses gebe ich in der ersten Seminarsitzung zu Beginn des Seminars.

Text / Einführung: Die Kaiserchronik. Eine Auswahl. Mhd./Nhd. übersetzt, kommentiert und mit einem Nachwort versehen von M. Herweg. Stuttgart 2014. (Universal-Bibliothek 19270). Neben einer Übersetzung in modernes Deutsch bietet diese Ausgabe im Nachwort eine lesenswerte Einführung sowie einen nützlichen Kommentar zum Text. – Materialien und Forschungsliteratur stelle ich den Teilnehmer/innen in einem Moodlekurs zur Verfügung.

Wintersemester 2023/24

Hauptseminar: Exemplarisches Erzählen: Ulrich Boners Edelstein in Text und Bild (A.3, M/SG)

Mo 14-16h, GABF 04/414

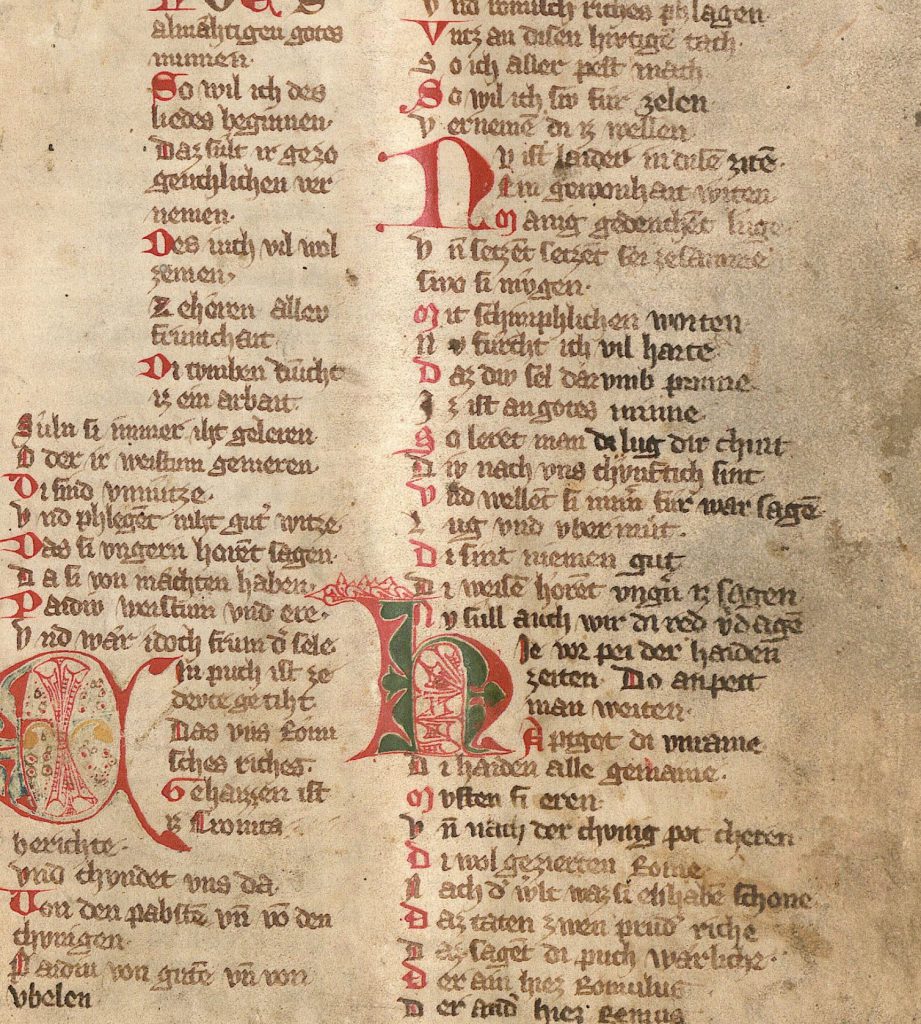

„Dieses Büchlein darf wohl ‚der Edelstein‘ heißen: Denn es birgt in sich Beispielgeschichten über kluges Handeln und bringt weise Einsichten hervor – so wie auch der Dornbusch die Rose hervorbringt.“ Mit diesen Worten erklärt und rechtfertigt Ulrich Boner den Werktitel und den Erkenntniswert seines um 1350 gedichteten Edelstein. Boners Werk war dabei eine literarische Neuheit: Es war die erste Sammlung von 100 Fabeln in hochdeutscher Sprache, angelegt als geschlossene ‚Gesamtausgabe‘ und geleitet von dem Ziel, den Lesern/innen im Umgang mit den Erzählungen und deren Auslegung Wege zu eigener Erkenntnis zu vermitteln. Eben dies geschieht in kurzen fiktionalen Erzähltexten, die als äsopische Fabeln bezeichnet werden und als solche bis heute bekannt sind: Programmatisch für Boner ist die Geschichte von dem Hahn, der einen kostbaren Edelstein findet, dessen Wert er jedoch nicht zu erkennen vermag; und politisch zu deuten ist etwa die Fabel von Wolf und Lamm, in welcher der Wolf mutwillig nach Gründen sucht, um seine Aggression gegen das Lamm zu legitimieren. Nicht zufällig handeln Boners Fabeln daher auch das Thema gesellschaftlicher Freiheit (vrîheit) ab. Der Edelstein war dabei auch deswegen ein sehr erfolgreiches Werk, weil die Fabeltexte in der handschriftlichen Überlieferung meist mit illustrierenden Bildern präsentiert wurden. Und so war es auch Boners Edelstein, der 1461 als erstes gedrucktes Buch mit Holzschnitten bebildert und nicht zuletzt wegen seiner Text-Bild-Gestaltung seit dem frühen 18. Jahrhundert von prominenten Autoren wie C. F. Gellert und G. E. Lessing literarisch neu entdeckt wurde.

Im Kurs werden wir zunächst die Fabel als literarische Gattung in Grundlagen und Geschichte anhand von Text-Bild-Beispielen kennenlernen. Boners Edelstein wird dann ins Zentrum rücken, indem wir fragen, wie Text und Bild die Fabel-Präsentation bestimmen. Dabei wird es inhaltlich darum gehen, welches Wissen die Fabeln über das Verhältnis von Tier und Mensch vermitteln und inwiefern sie politisch sind. Berührt ist damit schließlich auch die fach- und schuldidaktische Dimension der Fabel.

Text-Bild-Materialien und Forschungsliteratur werden den Teilnehmer*innen in Moodle zur Verfügung gestellt.

Sommersemester 2023

Hauptseminar: Hartmann von Aue Gregorius und Thomas Mann Der Erwählte (A.3)

Mo 14-16h, GABF 04/414

Hartmann von Aue erzählt – um 1185 – die Geschichte eines ‚guten Sünders‘: Gregorius geht aus einer Geschwisterliebe hervor und wächst als Findelkind in der Fremde im Kloster auf. Als er in die höfische Welt zurückkehrt, heiratet er unwissend seine Mutter, eine ‚Sünde‘, für die er 17 Jahre als Einsiedler auf einer Felseninsel im Meer büßt, um zuletzt auf wunderbare Weise durch göttliche Gnade geheiligt zu werden. Was Hartmanns Erzählung dabei bis heute zu einer spannenden Lektüre macht, ist nicht nur das provokante Leben des Helden, dessen brüchige Identität durch seine doppelte höfische und klösterliche Herkunft geprägt ist. Der Text hat zugleich eine vielschichtige Erzählform, deren kunstvolle Gestaltung sich gerade im Vergleich mit Hartmanns französischer Quelle – der Legende des heiligen Grégoire – zeigt. Nicht zuletzt war es Thomas Mann, der Hartmanns Gregorius-Geschichte in seinem Roman Der Erwählte (1951) neu erzählt und für die Moderne spielerisch umgedeutet hat.

Im Kurs werden wir Hartmanns Gregorius und Thomas Manns Der Erwählte intensiv lesen. Schwerpunkte bilden einerseits Analysen der erzählten Figuren, Dinge und Räume, anderseits geht es uns um Fragen der literarischen Gattung, intertextueller Bezüge und der historischen Kontexte mit ihren unterschiedlichen Diskursen. Ein wichtiges Ziel wird es sein, gemeinsam eine Textinterpretation zu erarbeiten, die den Fokus auf die Identität des Gregorius und seiner Mutter legt.

Textausgaben: Hartmann von Aue: Gregorius, Der Arme Heinrich, Iwein. Hrsg. und übers. von Volker Mertens. Frankfurt am Main 2008 (Deutsche Klassiker/Taschenbach); Thomas Mann: Der Erwählte. Roman. 29. Aufl. Frankfurt am Main 2012.